はじめてのP2P─みんなで支え合うインターネットの仕組みとは?

インターネットを使っていくうちに「P2P」という言葉を目にしたり耳にしたりしたことはありませんか? たとえば、「ファイル共有ソフトはP2P技術を使っているらしい」「暗号資産(仮想通貨)ってP2Pの仕組みでやり取りするの?」など、漠然としたイメージはあっても、「結局のところP2Pって何だろう?」と疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。

本記事では、P2Pという言葉をまったく知らない初心者の方にもわかりやすいように、どのような仕組みなのか、どんな用途で使われているのかを解説していきます。さらに、例えるなら何に近いのかといったイメージもしっかりお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。

P2Pとは何か?

P2Pとは「Peer to Peer(ピア・トゥ・ピア)」の略語です。ネットワーク上で「対等な(同じ立場の)端末同士が直接やり取りをする仕組み」のことを指します。通常、私たちがインターネットを使うときは、サーバーとクライアントという関係性があります。たとえば、YouTubeを見るときは、YouTubeのサーバーが用意している動画データをクライアントである私たちのパソコンやスマホで再生しているわけです。

しかしP2Pは、中央に大きなサーバーがなくても、端末同士が直接つながり合い、データのやり取りを行うという点が大きな特徴です。一つひとつの端末が「サーバーのような役割」と「クライアントのような役割」の両方を兼ね備えています。つまり、情報を受け取るだけでなく、ほかの端末に情報を与える役割も果たすという仕組みです。

P2Pは何に使われているの?

P2Pはさまざまな分野で応用されています。代表的な例をいくつか挙げてみましょう。

ファイル共有

ファイル共有ソフトの中には、P2P技術を用いてデータをやり取りするものがあります。たとえば、ファイルのアップロード・ダウンロードを中央サーバーが一手に引き受けるのではなく、利用している人同士のパソコンが直接つながることで効率的にファイルを分散して送受信します。

この仕組みを使うことで、一つの大きなサーバーに過度な負荷がかかるのを防ぎ、ユーザー同士が少しずつデータをやりとりすることで高速かつ分散的にダウンロードできるようになるのです。ただし、著作権を侵害するような不正利用も問題視され、P2Pファイル共有と聞くと「違法ダウンロード」というイメージが強い部分もあります。しかしP2P自体はあくまで「仕組み」の一つであり、正しく活用すれば非常に便利な技術と言えます。

暗号資産(仮想通貨)

ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)はP2Pネットワークによって成り立っています。暗号資産(仮想通貨)の場合、中央の銀行や管理機関が存在しません。代わりに、ネットワークに参加しているすべてのコンピュータ(ノード)が取引データを共有・確認(検証)し合うことで、取引の正当性を保証しています。

これがP2Pの強みでもあります。たとえば、ある特定のサーバーがダウンしたとしても、他の多数のノードが正常に稼働していればネットワーク全体が止まることはありません。多くの人が参加していればいるほど、ネットワーク自体が強靭になり、セキュリティも高まるというわけです。

動画配信やストリーミング

近年では、動画配信や音楽ストリーミングなどの領域においてもP2P技術が注目されています。大規模サーバーに依存せず、利用者同士で帯域を貸し借りできれば、配信コストを抑えつつ高品質の映像や音楽を届けることが可能になります。

ただし、配信サービスの運営者としては、コンテンツの著作権管理や使用帯域の制御などの課題もあり、P2Pを全面的に導入しているサービスは多くありません。しかし将来的には、より柔軟な配信方法として、P2Pの活用が増えていくと考えられています。

スマホアプリやオンラインゲーム

オンラインゲームやスマホアプリの一部でも、P2P技術が使われることがあります。ゲーム内のプレイヤー同士が直接データを交換する仕組みを取り入れることで、サーバーの負荷を軽減できたり、遅延を減らすことが可能になります。プレイヤーが増えれば増えるほど、サーバー集中型の仕組みでは負荷が高くなりがちですが、P2Pなら負荷を分散しやすいというメリットがあるのです。

例えるなら何なのか? P2Pを身近なイメージで捉える

P2Pの考え方を例えると、「みんなでちょっとずつ持ち寄り、助け合うコミュニティ」に近いと言えます。たとえば、**「物々交換をするフリーマーケット」**を想像してみてください。中央に倉庫や管理者はいないけれど、参加している人同士がお互いに欲しいものを提供し合って、それぞれが必要なものを手に入れることができる場です。

これをインターネットで置き換えると、中央のサーバー(お店や倉庫)を持たなくても、参加者同士がお互いの持っているデータを提供し合い、欲しい人は受け取ることができる、という状況が生まれます。つまり、「お店を通さずに、直接友人や知人同士でやり取りしているような状態」それがP2Pのイメージです。

P2Pのメリットとデメリット

メリット

- 中央サーバー不要によるコスト削減

大規模なサーバーを用意する必要がないため、システム運用コストや維持管理の手間を削減できます。 - 耐障害性の高さ

ネットワーク参加者同士が直接つながっているため、一部のコンピュータがダウンしても、ほかのノードが生きていればサービスが継続します。特定のサーバーに依存しない仕組みは、障害に強い特徴があります。 - 拡張性

利用者が増えるほど、コンピュータ資源も増えていくため、結果的にネットワークの処理能力が向上します。サーバー型では人数が増えるほど中央の負荷が高くなるのに対し、P2Pは参加者のマシンパワーを有効に活用できるのです。

デメリット

- セキュリティや違法利用のリスク

ユーザー間で直接やり取りが行われるため、通信内容やデータの正当性を保証する仕組みが不十分な場合、不正アクセスやウイルス拡散などのリスクが高まる可能性があります。また、不正なファイル共有が行われやすいとの指摘もあります。 - 利用者の回線や性能に依存

参加している端末や回線速度がまちまちだと、ネットワーク全体の品質がばらつきやすくなります。個々のユーザーの環境が安定しないと、すぐに速度低下や切断などが起きることもあります。 - 仕組みの複雑さ

P2Pネットワークは、ノード同士の通信制御やデータ管理、セキュリティの確保など、実装面で難易度が高い部分があります。中央管理者がいないぶん、それぞれの端末が多くの役割を担う必要があり、ソフトウェア開発側には高度な設計が求められます。

P2Pの将来性

P2Pは、初期のファイル共有から近年の暗号資産(仮想通貨)や分散型アプリケーション(DApps)に至るまで、常にイノベーションの源泉として注目されてきました。インターネットがますます多様化・大規模化するなか、中央集権的なサーバーに依存しすぎない分散型の仕組みは今後も重要度を増していくと考えられています。

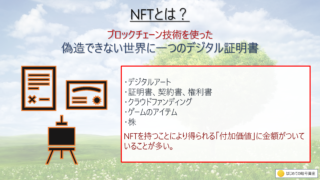

特に、ブロックチェーン技術はP2Pネットワークを前提としたイノベーションの代表例です。金融分野だけでなく、さまざまな分野で「分散化」や「非中央集権化」がキーワードになっており、P2Pのコンセプトがより広い分野で応用されるでしょう。たとえば、分散型ストレージや分散型SNSなど、従来は大きなプラットフォーム企業が一元管理していたような領域においても、P2Pアーキテクチャの可能性が見出されています。

まとめ:P2Pで広がる新しい世界

P2P(Peer to Peer)は、みんなが支え合って成り立つネットワークです。中央に管理するサーバーを置かずに、参加している端末が互いにデータをやり取りできるのが大きなポイント。身近な例としては、フリーマーケットのようにみんなが少しずつ持ち寄って交換し合うイメージを思い浮かべると理解しやすいでしょう。

一部では、「違法なファイル共有に使われる危険な技術」というイメージがあるかもしれませんが、これはあくまで使い方の問題です。正しく利用すれば、コスト削減や障害への強さ、拡張性など、多くのメリットを享受できる素晴らしい仕組みです。

また、暗号資産(仮想通貨)や分散型アプリケーションなど、P2P技術を活用した新しいサービスが増え続けています。技術の進歩や社会の要請によって、分散型ネットワークの活用がますます広がっていくでしょう。P2Pをしっかり理解しておくことは、今後のIT社会を生きていくうえでも大きなアドバンテージになります。

もしP2P関連のニュースを目にしたときは、ぜひ「どんな場面で、どんな理由でP2Pが使われているのだろう?」と視点を持ってみてください。そうすることで、中央サーバー型とは異なる、分散型ネットワークの面白さや可能性に気づくことができるはずです。

P2Pの世界はまだまだ進化の途上ですが、その根幹にあるのは「みんながみんなを支え合う」というシンプルで力強い考え方です。この考え方は、デジタル技術だけでなく、人々のつながり方そのものを変えていくかもしれません。今後もどのようなサービスやアプリケーションが生まれてくるのか、注目していきたいですね。