日本の銀行と暗号資産の実際:デジタル通貨の活用事例と未来の展望

「暗号資産」って、なんだか難しそうな響きですよね。でも最近では、「ビットコインで億万長者になった!」なんてニュースを目にしたことがある人も多いのでは?一方で、「それって本当に安全なの?」とか、「銀行や政府も関わっているの?」という疑問を持つ方もいるはずです。

実は、日本の銀行や企業も暗号資産やその基盤技術をしっかり活用し始めているんです。知らないうちに、あなたの生活にも関係しているかもしれません。

この記事では、初心者にも分かりやすく、日本の銀行や政府がどのように暗号資産やデジタル通貨を活用しているのか、具体的な事例を交えながら解説していきます!読んだ後には「暗号資産って意外と身近なんだ」と思えるはずですよ。

暗号資産って何?

まず、暗号資産って言葉、ニュースではよく聞きますけど、具体的に何なのか、ピンと来ない方も多いかもしれませんよね。

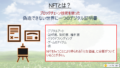

簡単に言うと、インターネット上でやり取りできるデジタルなお金みたいなものです。よく耳にする「ビットコイン」や「イーサリアム」が代表例です。

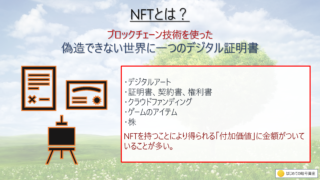

ポイントは、銀行や政府を介さなくても直接人と人がやり取りできる仕組み。これを支えているのが「ブロックチェーン」という技術です。この技術は透明性が高く、改ざんが難しいのが特徴なんです。

日本政府の取り組み

日本は暗号資産への対応がかなり早い国のひとつです。2017年には法律で「暗号資産(当時は仮想通貨)」が認められて、取引所が登録制になりました。安全に取引ができるよう、金融庁がしっかり監視しているので、国内の取引所は信頼性が高いと言えます。

政府自体は直接暗号資産を使っているわけではありませんが、将来的なデジタル円の発行を視野に入れています。これにより、もっと便利で効率的な決済や送金が可能になると期待されています。

日本の銀行が暗号資産をどう使っているか

ここが今回の本題!実は、日本の銀行も暗号資産やその基盤技術であるブロックチェーンを取り入れ始めているんです。具体的な事例をいくつか見ていきましょう。

三菱UFJ銀行の「MUFGコイン」

三菱UFJ銀行が開発しているデジタル通貨「MUFGコイン」は、暗号資産に近い仕組みを持っています。たとえば、社員同士でデジタルコインを使って食堂で支払いをしたり、イベントでお金のやり取りをしたりといったテスト運用が行われています。

この「MUFGコイン」は、一般の決済アプリのようにスマホで簡単に送金や支払いができるのがポイントです。さらに、送金手数料がほとんどかからないので、将来的には個人間送金や中小企業の決済でも活躍が期待されています。

みずほ銀行の「Jコインペイ」

みずほ銀行も負けていません!「Jコインペイ」という名前のデジタル通貨を展開しています。このサービスは暗号資産ではなく円建てのデジタルマネーですが、ブロックチェーン技術を応用しています。

特に注目すべきは、加盟店や公共料金の支払いにも使えるように設計されている点。さらに、QRコードを使った簡単な支払いが可能なので、高齢者にも使いやすいとされています。

SBIホールディングスとリップル社の提携

SBIホールディングスは、暗号資産やブロックチェーン技術をかなり積極的に活用しています。特にリップル社との提携が有名で、国際送金のスピードとコストを大幅に改善する仕組みを開発中です。

たとえば、従来の銀行送金では海外に送金するのに数日かかり、手数料も高額でした。でも、リップルのネットワークを使うと、数分で送金が完了し、コストも大幅に抑えられるんです。これは企業だけでなく、個人にも大きなメリットがありますよね。

これからの展望

今後、日本の銀行はさらに暗号資産やブロックチェーンを活用したサービスを拡大していくと予想されます。特に「デジタル円」の導入が本格化すると、私たちの生活にもっと身近な形でデジタル通貨が普及するかもしれません。

まとめ

日本の銀行は、暗号資産そのものを直接使うというより、関連する技術を使って便利で安全なサービスを開発しています。三菱UFJ銀行やみずほ銀行、SBIホールディングスといった大手がリードしており、将来的には私たちの生活に欠かせない存在になる可能性があります。

これからも暗号資産やデジタル通貨がどのように発展していくのか、注目していきましょう!