【初心者必見】未来を変えるWeb3とは?暗号資産との関係もまるわかり!

みなさん、こんにちは。テクノロジーの世界は日々進化を遂げていますが、「Web3(ウェブスリー)」という言葉を耳にしたことはありますか?最近ではニュースやSNSなどでもよく取り上げられていて、「なんだか難しそう」「よくわからないけどすごそう」と思っている方も多いかもしれません。そこで本記事では、初心者の方でもわかりやすいようにWeb3の概要や特長を解説しながら、暗号資産(仮想通貨)との関係についても触れていきます。少し長くなりますが、最後まで読んでいただければ、きっと「Web3ってこういうものなんだ!」と腑に落ちるはずです。

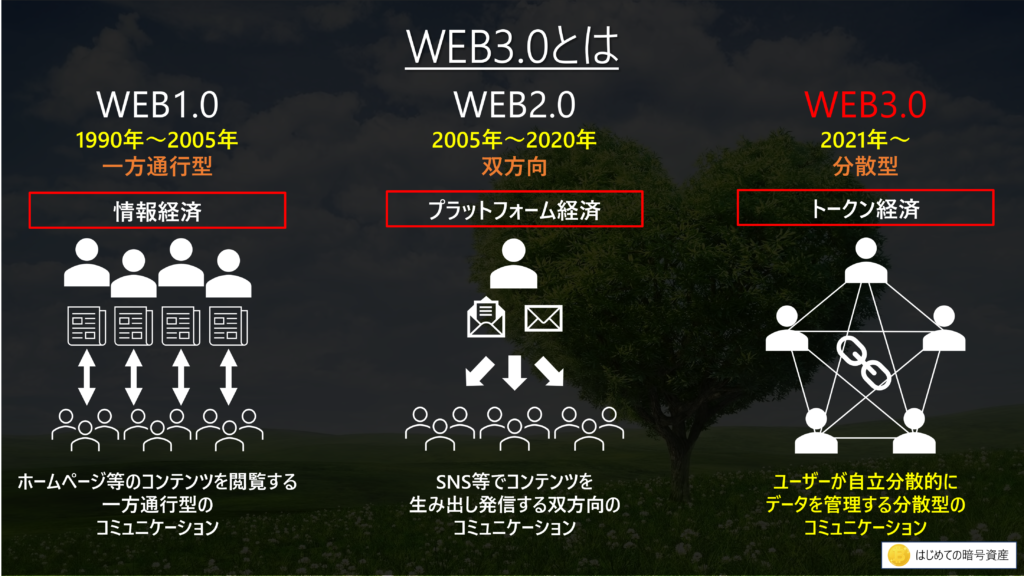

Web2.0 から Web3 へ:インターネットの歴史を簡単におさらい

まずはWeb3を理解する前に、インターネットの進化の流れをざっくりと見てみましょう。

- Web1.0時代(静的ウェブ)

インターネットが一般ユーザーに普及しはじめた1990年代後半から2000年代初頭にかけての時代を「Web1.0」と呼びます。ホームページやブログを読むといった、一方向の情報閲覧が中心でした。個人がホームページを作るのもハードルが高く、コンテンツは大企業や専門家が主に提供していたのが特徴です。 - Web2.0時代(双方向・SNS時代)

2000年代中頃からは、SNSやブログ、動画共有サイトなどが台頭し、ユーザー自身が積極的に情報発信するようになりました。FacebookやTwitter、YouTubeなどのプラットフォームが代表例です。いわゆる「Web2.0」という時代には、ユーザー同士が双方向にコミュニケーションできる環境が整い、一気に世界との距離が縮まりました。

しかし、この時代のプラットフォームは巨大企業が運営する集中型システムが主流だったため、ユーザーのデータがその企業に集約されてしまうという構造的な問題点も抱えています。私たちがSNSや検索エンジン、オンラインストアなどを使えば使うほど、企業側が膨大なデータを保有し、それを広告やサービスに活用するという構図です。 - Web3時代(分散型ウェブ)

これに対して、ブロックチェーン技術などを活用し、中央管理者を介さずにユーザー同士が直接つながり、データを管理できる「分散型」の仕組みを実現したのがWeb3と言われる概念です。個人がより自由にデータを管理できるようになることで、Web2.0の集中型モデルが抱えていたプライバシーや不正利用、中央集権化のリスクを軽減できると期待されています。

Web3 とは?3つのキーワードで解説

キーワード1:分散化(Decentralization)

Web3を語るうえで必ず出てくるのが「分散化」。従来のWeb2.0ではデータや資金などが特定の中央集権的な組織に集められていました。一方、Web3ではブロックチェーン技術などを用いて、ネットワーク上の複数のコンピュータ(ノード)がデータを共有しあうことで、ある一社や特定の管理者に依存しない形を目指します。これにより、仮に一部のノードが故障してもデータが失われにくく、検閲や改ざんのリスクが下がるメリットがあります。

キーワード2:ユーザー主体(User Ownership)

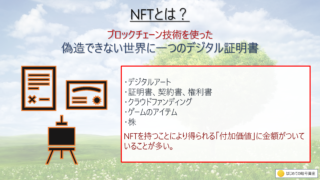

Web2.0のSNSやプラットフォームは、運営する企業がサービス全体を管理しているため、ユーザーはサービスのルール変更に従わざるを得ないことが多いです。しかしWeb3では、ユーザー自身がデータやアカウントの管理権限を持ち、ルール変更にもコミュニティ全体の合意が必要になります。言い換えれば「ユーザーがプラットフォームを支配する」イメージです。NFT(Non-Fungible Token)などの仕組みによって、自分が創作したデジタルコンテンツの真正性や所有権をブロックチェーンで証明できるようになり、これまでよりもユーザーが“自分のもの”を強く主張できる時代が来ようとしています。

キーワード3:インセンティブ

Web3を発展させるうえで大切なのが、「参加するメリット」をユーザーに与えるインセンティブ設計です。例えば、ブロックチェーンを維持するためにユーザーが計算リソースを提供すると暗号資産(仮想通貨)が報酬としてもらえる、といった仕組みが代表的です。これは「マイニング」や「ステーキング」と呼ばれる報酬制度で、参加者が増えるほどネットワークが強固になるメリットと、参加者が報酬を得られるメリットが同時に存在します。これにより自発的な協力体制が生まれ、中央管理者なしでもネットワークを維持・発展させることが可能になるのです。

ブロックチェーン技術とのかかわり

Web3を語るうえで外せないのが「ブロックチェーン」です。ブロックチェーンとは、取引データなどを時系列に「ブロック」としてまとめ、チェーンのようにつなげて管理する仕組みです。各ブロックは過去のブロックと暗号的に結合されていて、データを改ざんしようとすると膨大な計算が必要になり、実質的に不可能に近いとされています。

このブロックチェーン技術を使うことによって、中央サーバーに依存せずに多数のノードが「正しいデータ」を照合し合い、自律的に合意を形成していくことができます。これを「コンセンサスアルゴリズム」と呼び、ビットコインのようなProof of Work(PoW)、イーサリアムやその他のチェーンで採用されているProof of Stake(PoS)などが代表的です。

ブロックチェーンの特長としては、

- 改ざんが困難

- 中央管理者が不要

- トラストレス(信頼が前提でなくてもよい)

がよく挙げられます。これにより「信用は中央管理者を介さなくても、技術的に担保できる」という大きな変革が起きているわけです。

暗号資産(仮想通貨)との関係とは?

Web3と暗号資産は深い関係にあります。というのも、暗号資産はブロックチェーン技術を用いた「価値の移転手段」の代表例だからです。ビットコインは最初に登場した暗号資産ですが、それをきっかけにイーサリアムをはじめとする多くのブロックチェーンプラットフォームが誕生し、それぞれ独自の暗号資産が生まれました。

暗号資産が果たす役割

- インセンティブ報酬

先ほどの「マイニング」や「ステーキング」の報酬として暗号資産が用いられ、ネットワークを支える参加者に経済的なインセンティブを与えています。 - ガバナンスへの参加

イーサリアムなどでは、トークン(暗号資産)を保有することでプロジェクトの運営方針や技術的アップデートに対する投票権を得られる場合があります。これは「トークンガバナンス」と呼ばれ、コミュニティ主導でルールを決めるWeb3の理念とも一致します。 - 価値交換

DeFi(分散型金融)と呼ばれるWeb3アプリケーション上では、中央の銀行などを介さずに暗号資産を使った融資や資産運用が行われています。また、NFTマーケットプレイスでのアート購入やゲーム内アイテムのトレードにも暗号資産が決済手段として使われることが一般的です。

このように暗号資産は単なる「投機の対象」という面だけでなく、Web3の分散型インターネットを実現するための「燃料」でもあるのです。

Web3が実現する新たな可能性と事例

NFTによるデジタルアートの所有権証明

最近は「NFTアート」という言葉が話題になっています。NFTを使うと、デジタルデータであっても唯一無二の所有権を証明できるようになるため、アーティストの作品が高額で売買されたり、コレクティブル・アイテムとして珍重されたりする事例が増えています。これによって、従来の“コピーし放題”のイメージが強かったデジタル作品が、一気に「希少価値のある資産」へと変貌を遂げたのです。

DeFi(分散型金融)

銀行や証券会社などの仲介者を介さず、スマートコントラクト(自動契約システム)を用いて金融取引を行う仕組みがDeFiです。ユーザー同士が直接貸借や投資、保険などのサービスを行えるため、手数料を抑えつつサービスをグローバルに利用できる可能性が広がっています。

一方で、プログラムのバグやセキュリティ上のリスクが潜んでいることもあり、まだまだ発展途上ではありますが、従来の金融業界を大きく変える可能性があるとして注目されています。

ゲームやメタバース

Web3の概念はゲームやメタバースとの親和性も高いです。代表的な例としては「Play to Earn(プレイトゥアーン)」型のブロックチェーンゲームが挙げられます。これは、ゲーム内でプレイを続けることで暗号資産やNFTが手に入り、それをマーケットで売買できるという仕組み。ユーザーは遊んでいるだけで資産を得られる可能性があるため、ゲームを仕事のように捉える「GameFi(ゲーム+金融)」という新しいコンセプトも生まれています。

また、仮想空間であるメタバースの中で、NFTを使ってアバターの装飾品や仮想不動産を売買する取り組みも進んでおり、「デジタル上での暮らし」が実体経済と結びつく未来がすぐそこまで来ています。今後の課題と展望

Web3は非常に魅力的な概念ですが、いくつかの課題も指摘されています。

- 技術的ハードルの高さ

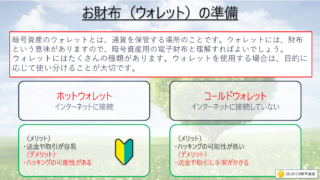

スマートコントラクトやブロックチェーンの仕組みを活用するには、まだ専門的な知識が求められる場面が多いです。ウォレットの管理などセキュリティ面でもリテラシーが必要なので、一般ユーザーが気軽に利用するには敷居が高い部分があります。 - 規制や法整備の問題

暗号資産の税制やNFTの著作権問題など、法律面でのルールづくりが未成熟です。国や地域によって規制が異なるため、グローバルな視点で見ると法整備はまだまだ追いついていません。今後のWeb3の普及には、国際的な協調や法整備の整合性が重要なポイントとなるでしょう。 - スケーラビリティと環境負荷

ブロックチェーンは分散型ゆえに、ネットワークの拡張性(スケーラビリティ)の問題や、PoW型のマイニングで消費される電力など環境への負荷も懸念されています。最近ではPoSへの移行や新しいコンセンサスアルゴリズムの開発、L2ソリューション(セカンドレイヤー技術)でこれを解決しようという動きが盛んです。

こうした課題に対し、技術者コミュニティやスタートアップ、既存の大企業などがそれぞれ解決策を模索しており、日進月歩で技術が進んでいます。Web3の可能性を最大限に引き出すためには、まだまだ時間と試行錯誤が必要ですが、同時に新たなビジネスチャンスも無数に存在すると言えるでしょう。

まとめ

ここまで、Web3の概念と暗号資産との関係について初心者向けに解説してきました。ポイントを振り返ると、以下のようになります。

- Web3は「分散化」や「ユーザー主体」が核心的なキーワード

Web2.0が巨大企業による集中型の仕組みだったのに対し、Web3ではブロックチェーン技術を用いてユーザー同士が支え合う分散型を目指す。 - 暗号資産はWeb3の実現を支える重要なピース

ブロックチェーン維持のインセンティブ設計やガバナンス、価値交換など、多彩な場面で暗号資産が活用される。 - NFTやDeFi、ブロックチェーンゲームなどの事例から未来が垣間見える

デジタルの所有権の概念が変わり、仲介者を介さない金融取引やメタバース経済が拡大している。 - 法整備や技術的課題など、まだまだ乗り越えるべきハードルがある

それでも新しいビジネスやサービスの可能性は膨大で、各国・各企業がしのぎを削りながら開発を進めている。

Web3はまだ始まったばかりの領域で、途中経過の段階です。しかし、その可能性はインターネットのあり方を根本から変えるほど大きなものとして注目されています。もし、この記事を読んで興味が湧いたなら、まずはウォレットを作ってみたり、身近なNFTマーケットプレイスや分散型アプリ(DApp)を覗いてみたりするのも良いでしょう。

これからのインターネットは、ユーザー一人ひとりが情報だけでなく、データや資産に対しても主体的に関わり、時にはそれを動かしていく時代。そんな未来に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください!

本記事は初心者向けにWeb3の概要や暗号資産との関係、将来性を中心にお話ししましたが、まだまだ語り尽くせない魅力がたくさんあります。今後も技術が進化し、私たちの生活にますます身近なものとなっていくことは間違いありません。ぜひこの機会に、Web3や暗号資産についてもっと深く学んでみてはいかがでしょうか。新たな可能性とワクワクが、あなたを待っているはずです!