お金の歴史~人類と価値の交換の物語~

私たちが日々使っている「お金」。それは何気ない存在ですが、その背後には長い歴史と進化の物語があります。お金の形態は、私たちの社会や技術の発展に応じて変わり続けてきました。今回は、そんな「お金」の歴史をたどりながら、その変遷を振り返ってみたいと思います。

物々交換からのスタート

お金の歴史は、物々交換に始まります。約1万年前、農業や牧畜が始まると、人々は余剰生産物を交換することで生活を豊かにしました。しかし、この方法には大きな課題がありました。

「自分が欲しいもの」と「相手が提供できるもの」

がぴったり一致しなければ取引が成立しないのです。例えば、パンを作る人が肉を求めていても、肉を持つ人がパンを欲していなければ交換できません。

そこで登場したのが、「特定の価値を持つものを媒介にする」というアイデアです。こうして、「物品貨幣」の時代が幕を開けました。

物品貨幣の時代

物品貨幣とは、直接的な価値を持つ物をお金として使うことです。たとえば、古代中国では貝殻が、アフリカでは家畜が、北米の先住民社会ではビーバーの毛皮が貨幣として使われました。

また、塩や穀物のような保存が効く食料も価値の基準として重宝されました。これらの物品貨幣は、ある程度の普遍的価値を持つものの、重さや保存性、運搬の手間などの問題がありました。その課題を解決するべく、新たなお金の形態が生まれます。

金属貨幣の登場

紀元前7世紀ごろ、トルコのリディア王国で世界初の金属貨幣が登場します。金や銀の合金で作られたこの貨幣は、「エレクトラム貨幣」と呼ばれ、金属自体の価値が保証されたものでした。金属貨幣は、持ち運びが容易で耐久性が高く、分割もしやすいという特長があり、瞬く間に各地へ広がります。

日本でも奈良時代に「和同開珎(わどうかいちん)」が発行され、金属貨幣が広く使われるようになりました。金や銀、銅を素材とした貨幣は、信頼性の高さからその後も長く使用され続けました。

紙幣の発明

金属貨幣は便利でしたが、大量の取引には不向きでした。そこで登場したのが「紙幣」です。7世紀の中国・唐代では、「飛銭」と呼ばれる金属貨幣の預かり証が使われるようになり、これが紙幣の原型となりました。その後、宋代には「交子(こうし)」と呼ばれる世界初の本格的な紙幣が登場します。

紙幣は、ヨーロッパや日本にも伝わり、特に17世紀以降、銀行が発行する銀行券として普及しました。軽くて持ち運びやすい紙幣は、金属貨幣の代替として広く受け入れられたのです。

銀行と預金通貨の時代

18世紀ごろから銀行業が発展すると、現金を直接やり取りする代わりに「預金」を基に取引を行う仕組みが登場します。手形や小切手、さらにはクレジットカードがその代表例です。この仕組みは、現金を持ち歩く必要を減らし、より安全で効率的な取引を可能にしました。

デジタル化の進展

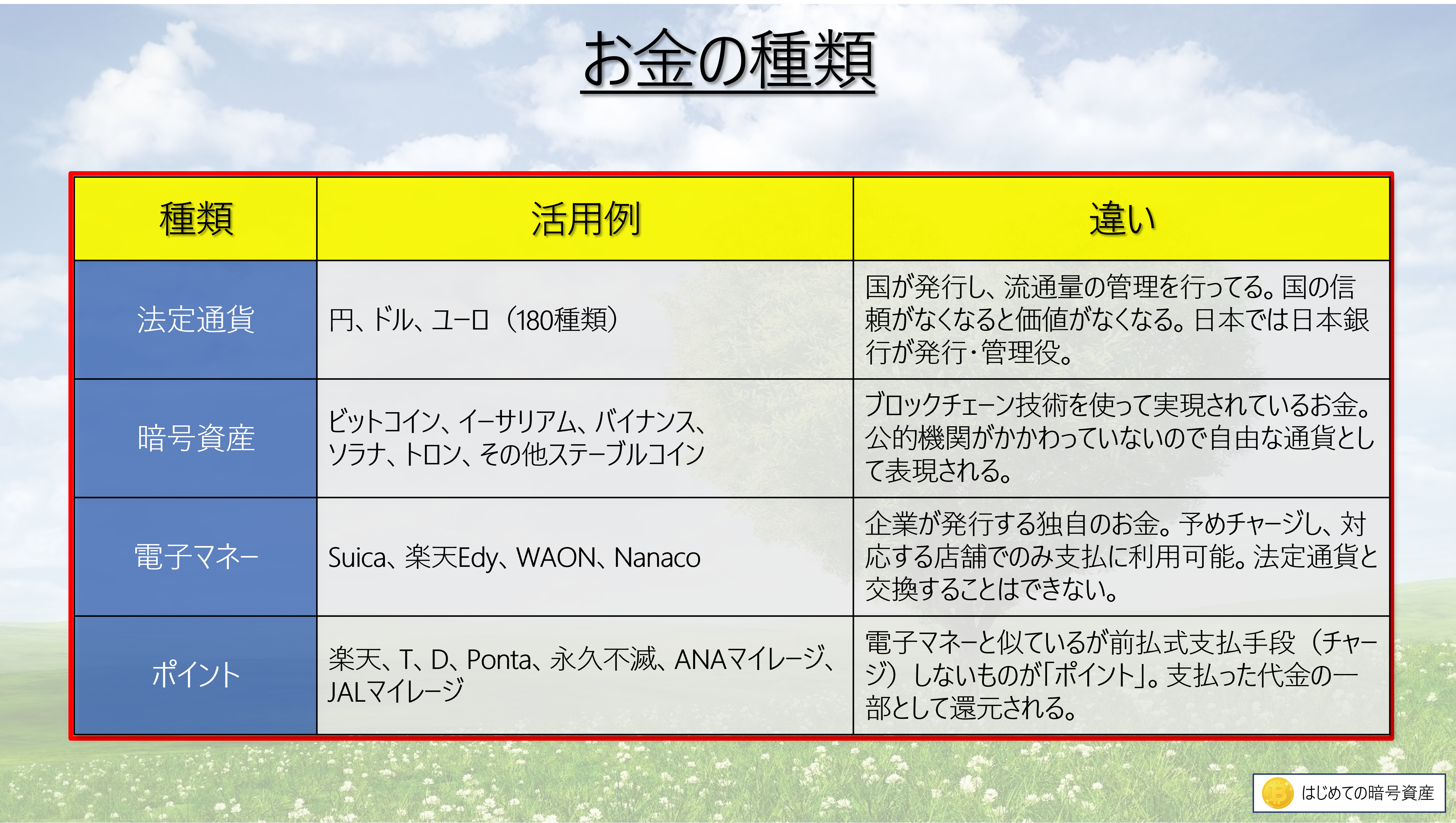

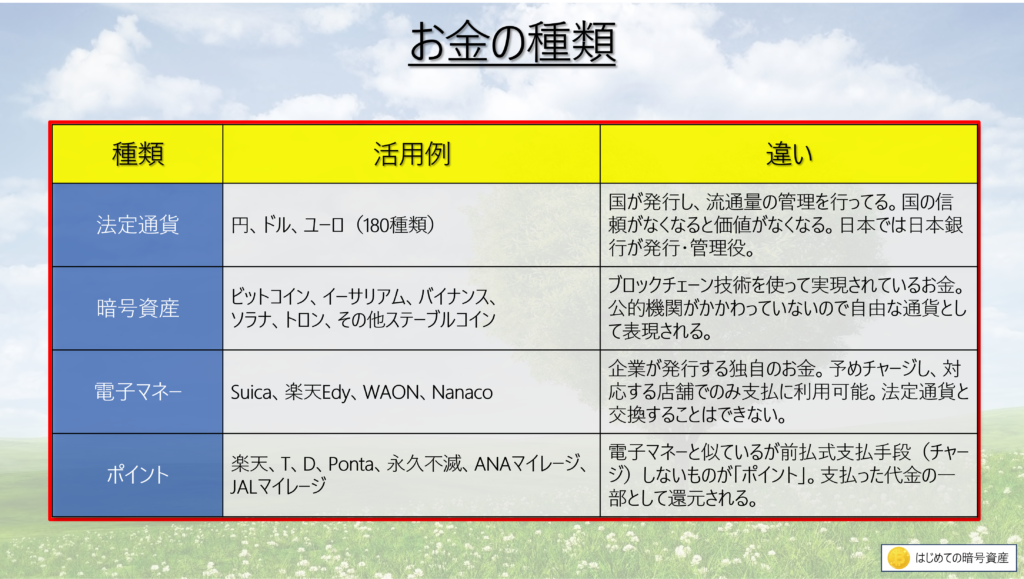

20世紀後半、インターネットや電子技術の進化により、お金はさらに便利な形へと進化します。電子マネーやキャッシュレス決済が広がり、現金を使わない取引が一般的になりました。日本ではSuicaやPayPay、楽天Edyなどが広く利用されており、スマートフォン一つで買い物や送金ができる時代です。

暗号資産の登場

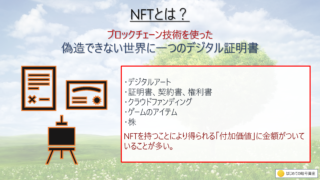

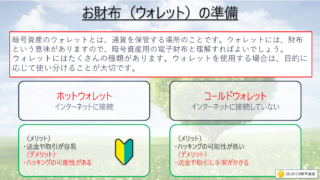

そして21世紀、金融の世界に革命を起こしたのが「暗号資産(暗号通貨)」です。2009年に登場したビットコイン(Bitcoin)は、中央の管理者を持たない分散型システムで、インターネット上で取引が行えるデジタル通貨です。暗号資産の技術的基盤であるブロックチェーンは、金融だけでなく、さまざまな分野で応用され始めています。また、ステーブルコインやスマートコントラクトの登場により、さらに多様な可能性が広がっています。

デジタル通貨(CBDC)の未来

現在、各国の中央銀行が開発を進めている「中央銀行デジタル通貨(CBDC)」は、法定通貨をデジタル形式に移行させたものです。中国ではすでに「デジタル人民元」が試験導入されており、日本でも「デジタル円」が議論されています。これにより、さらに効率的で透明性の高い通貨システムが実現することが期待されています。

お金の未来へ

お金の歴史は、人類の進化とともに歩んできました。そして今、お金はさらなるデジタル化と分散化の波に乗っています。未来では、私たちが使うお金の形態や概念そのものが、再び大きく変わるかもしれません。

お金の歴史を知ることは、私たちの社会の成り立ちや進化を知ることでもあります。この先、どのような「お金の物語」が紡がれるのか、想像するだけでワクワクしますね!